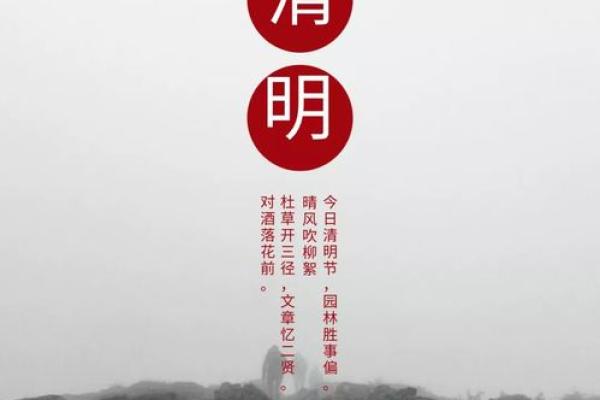

在中国传统文化中,清明节是一个充满诗意的节日,它不仅代表着春天的到来,也承载着对先人的怀念。而关于清明的起源,有一句古话“清明时节雨纷纷,古法测日定佳节”,这背后隐藏着丰富的历史和文化内涵。接下来,就让我们一起走进清明,探寻这个节日的由来和意义。

清明节的由来

清明节,又称踏青节,起源于古代中国的二十四节气之一。据《礼记》记载,清明是春分后的第15天,此时春意盎然,万物复苏。古时候,人们根据太阳的位置和气候特点,将这一天定为祭祖扫墓的节日。

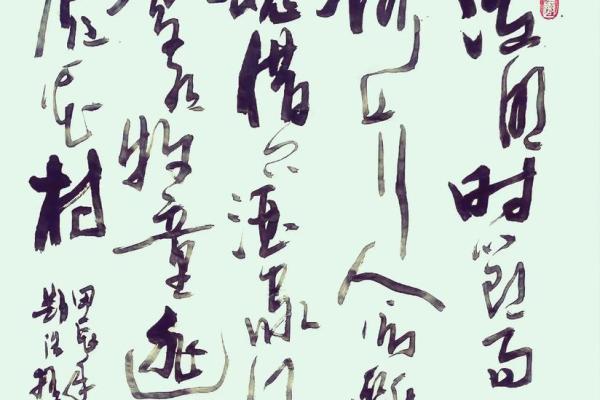

古法测日定佳节

“清明时节雨纷纷,古法测日定佳节”这句话,揭示了清明节与古法测日的紧密联系。在古代,人们通过观测太阳的位置来确定节气,进而确定节日。清明时节,正值春季,气温逐渐升高,雨水增多,正是万物生长的旺盛时期。因此,古人将这一天定为清明节,寓意着对先人的敬意和对生命的尊重。

清明节的传统习俗

清明节的传统习俗主要有扫墓、踏青、放风筝等。扫墓是清明节最重要的习俗之一,人们会前往墓地,为逝去的亲人献上鲜花、食物等,表达对他们的思念之情。踏青则是趁着春光,外出游玩,感受大自然的生机与活力。放风筝则是寓意着驱邪避灾,期盼家人平安健康。

清明节的美食

清明节还有许多传统的美食,如青团、艾粑粑、粽子等。青团是用糯米和青草汁制成的,象征着春天的生机与活力;艾粑粑则是用艾草和糯米制成,具有驱寒保暖的功效;粽子则是用糯米和各种馅料包裹而成,寓意着团圆和美好。

清明节的意义

清明节不仅是一个传统的节日,更是一种文化传承。它让人们缅怀先人,传承家族的血脉,同时也提醒我们要珍惜生命,热爱生活。在这个节日里,我们学会了感恩,学会了尊重,学会了珍惜。

清明节是一个充满诗意和哲理的节日。它让我们在繁忙的生活中,找到片刻的宁静,思考生命的意义。在这个春天里,让我们一同走进清明,感受那份独特的历史韵味和文化情怀。