端午节是中国传统的重要节日之一,每年农历五月初五这一天,家家户户都会庆祝这一节日。端午节不仅仅是吃粽子、赛龙舟的时刻,更蕴含了丰富的历史文化和深厚的民族情感。它起源于远古的祭祀活动,历经千年发展,逐渐融入了更多民俗和文化内涵,成为了一个具有象征意义的节日。让我们一起走进端午节的由来与风俗,探讨它背后的文化和历史故事。

端午节的历史渊源

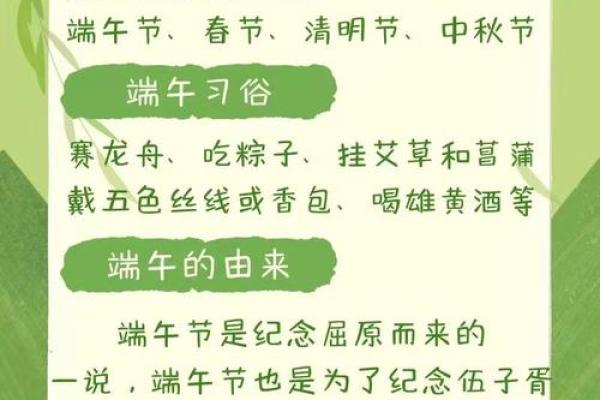

端午节的由来至今有多种说法,但最为广泛流传的说法与中国古代的伟大诗人屈原密切相关。屈原是战国时期楚国的官员,因政治理念与国君发生冲突,被流放到湘江边。屈原目睹国破家亡,心情愤慨不已,最后在五月初五这一天,投汨罗江自尽。屈原的忠诚与悲壮激发了无数后人的敬仰,民间百姓为了纪念他,纷纷以划龙舟、投粽子入水的方式来表达悼念。龙舟比赛和粽子投水,成为了端午节最具代表性的习俗之一。

端午节的民俗活动

端午节的风俗多种多样,各地的庆祝活动虽有差异,但有一些传统习俗在全国范围内广泛流传。最为人熟知的当属吃粽子和赛龙舟。

吃粽子是端午节最具特色的传统之一。粽子由糯米包裹各式各样的馅料,如红枣、豆沙、咸蛋黄、肉类等,外面用竹叶或芦苇叶包裹,蒸煮而成。吃粽子的习俗不仅源自屈原的传说,也与古人用粽子祭奠祖先的传统有关系。至今,粽子已经成为端午节的标志性食物,各地有着不同风味的粽子,北方以甜粽为主,南方则以咸粽为主。每年到了端午节前夕,家家户户都会忙着包粽子,这已成为家庭团聚的一项重要活动。

赛龙舟则是端午节最具观赏性和娱乐性的活动之一。龙舟赛起源于古人为了救屈原而进行的水上竞赛,象征着人们的团结和英勇。如今,龙舟赛不仅在中国各地热烈开展,很多海外华人社区也会举行类似活动,成为展示中华文化的重要方式。龙舟上的运动员划桨时气势磅礴,观众的加油声此起彼伏,场面非常壮观。每年的端午节,沿海地区的龙舟赛都吸引了大量游客前来观赛。

端午节的其他习俗与文化内涵

除了粽子和龙舟,端午节还有很多具有浓厚文化底蕴的习俗。例如,端午节也是人们驱邪祈安的时刻。古人认为五月是一个容易生病、发生灾难的月份,因此端午节时,许多人会佩戴香包、艾草、菖蒲等物品,以防止邪气侵入身体。艾草和菖蒲在端午节期间的使用有着驱邪保平安的象征意义,这一习惯至今在许多地方仍然保留。

在一些地区,端午节还与“插柳”习俗相关。人们会在家门口插上新鲜的柳枝,因为柳树有“辟邪”功能,能够避开灾难。孩子们也常常戴上五色线,五色线代表着五行,寓意着消除身体的不良气息,保佑健康长寿。

端午节的文化传承与现代意义

端午节作为中华文化的瑰宝,历经几千年的传承与发展,已成为连接古今、贯通东西的重要节日。它不仅是中华民族的传统节日,也深深影响着世界各地的华人社群。随着端午节的国际化进程,越来越多的外国朋友也开始了解和参与这一节日的庆祝活动。特别是联合国教科文组织将端午节列为非物质文化遗产,使得这一节日的文化价值得到了全球认可。

如今的端午节,已不仅仅局限于传统习俗的传承,更多的是一种文化认同和情感寄托。无论是回到故乡团聚,还是在城市中与朋友同庆,端午节已经成为了一种情感的纽带,连接了每一个中华儿女的心。

端午节的由来和风俗背后,不仅有着深刻的历史文化,也体现了人们对于生活、对于传统的敬畏与传承。这个节日让我们在忙碌的现代生活中,得以片刻的停歇,回顾传统,感受文化的温度和力量。