半坡文化与仰韶文化:两大史前文化的交汇与演变

半坡文化与仰韶文化是中国史前文化的两大代表,它们分别诞生在黄河流域的不同地区,却在漫长的历史进程中发生了广泛的互动与交汇。这两种文化不仅见证了中国古代文明的起源,也为我们了解早期农业社会的发展、民族的迁徙和文化的演变提供了宝贵的线索。本文将从半坡文化与仰韶文化的起源、发展到它们之间的相互关系等方面,深入探讨这两大文化的交汇与演变过程。

半坡文化的起源与特点

半坡文化大约出现在公元前六千年左右,位于今天的陕西省西安附近。考古学家在半坡遗址中发现了大量的陶器、石器和居住遗址,这些发现为半坡文化的认定提供了实证依据。半坡文化的核心特征之一是它的半坡聚落,这些聚落通常建在山坡上,依托自然环境的优势进行生产和生活。半坡文化的陶器制作技艺非常高超,特别是彩陶,其独特的装饰风格和复杂的制作工艺,展示了当时社会的技术水平和审美意识。

与其他同期文化相比,半坡文化的农耕生活十分突出。这里的居民已经开始以农业为生,种植小米、稻谷等作物,畜牧业也开始发展,尤其是猪、狗的养殖。半坡文化的陶器上往往能够看到与农业生活紧密相关的图案,像是与日月、风雨相关的符号,体现了对自然和农耕的崇拜。

仰韶文化的辉煌与特色

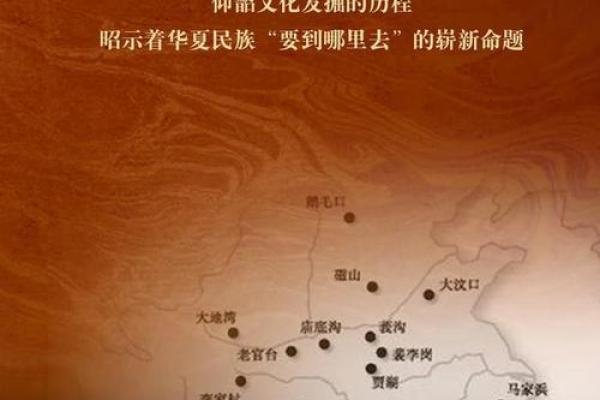

仰韶文化大约出现在公元前五千年左右,分布在今天的黄河中上游地区,尤其是河南、山西一带。与半坡文化不同,仰韶文化的形成背景更加复杂,它是由不同的文化成分交汇而成的。仰韶文化的代表性遗址如陕西的仰韶村、河南的偃师等地的发现,使得我们对这一文化有了更加全面的了解。

仰韶文化的陶器种类繁多,特别是彩陶,色彩鲜艳,图案丰富。仰韶的陶器不仅在形式上展现出美学价值,更多的是与社会结构和宗教信仰相关。仰韶文化的陶器上常常出现动物图案、几何图案以及与天象有关的符号,这些象征着古人对天地自然的崇拜,反映了仰韶文化的宗教与信仰特点。

仰韶文化的农业发展也非常重要,小麦、粟、谷类作物的种植已经成为社会的主要经济支柱。与此同时,仰韶人开始重视粮食储藏技术,建造了大量的储物坑和粮仓,为后来的社会结构与经济繁荣提供了保障。

半坡文化与仰韶文化的交汇与演变

尽管半坡文化与仰韶文化在地理位置上有所不同,但它们之间的联系却是紧密的。在考古学家的研究中,半坡文化与仰韶文化不仅在物质文化上有着高度的相似性,而且在许多技术和社会组织形态上也表现出了相互借鉴的迹象。

首先,两种文化的陶器工艺有着相似的地方,特别是在彩陶的制作上,都使用了多种色彩与几何图案,且陶器的造型和装饰风格也有不少相似之处。这说明,半坡文化与仰韶文化之间在技术和艺术上的交流与借鉴是非常频繁的。

其次,半坡文化和仰韶文化的农业发展也有许多相通之处。两者都发展了小米、稻谷等作物的种植,而且都有较为先进的农具使用。虽然这两大文化在具体的农业种植上有所不同,但它们共同推动了农业技术的进步,使得当地社会逐渐从原始的狩猎采集生活过渡到定居的农耕社会。

更为重要的是,半坡文化与仰韶文化的交汇与融合在社会结构与宗教信仰上也有所体现。仰韶文化中的许多遗址发现了类似半坡文化的墓葬方式,例如长条形的土坑墓和丰富的随葬品,这表明两种文化在丧葬习俗和宗教观念上有着某种程度的融合。

文化交流带来的社会变革

随着时间的推移,半坡文化与仰韶文化的交汇不仅仅体现在物质文化的层面,还深刻影响了当时的社会结构和文化发展。在农业生产的推动下,人口逐渐增加,定居生活逐渐普及,社会结构开始变得更加复杂。这为后来的中国古代文明,特别是青铜时代的到来奠定了基础。

而两种文化的艺术风格也逐渐影响了后世的工艺制作。半坡文化的彩陶与仰韶文化的陶器风格,成为了后来的中原地区陶瓷制作的基础,它们的图案与装饰风格,甚至影响了商周时期的青铜器和后来的瓷器制作,形成了中国传统文化的重要元素。

总体而言,半坡文化与仰韶文化不仅在各自的地区留下了深远的影响,它们的交汇与融合也为中国史前文化的进步、农业社会的形成以及民族文化的多样性提供了丰富的源泉。通过这两大文化的研究,我们能够更好地理解中国古代社会的起源与发展,进而为今天的历史研究与文化传承提供有益的参考。